股票账户配资 艺术名家:他是课本上的名人,60岁倾尽毕生家产,抢救文化遗产

1967年股票账户配资,25岁的冯骥才踩着自行车经过天津三十四中学,与一队穿绿衣服的人正面迎上。

对方拦住了他的去路,吼他:“你是大背头吗?”

冯骥才还没反应过来,那群人见了他,如苍蝇见了饕餮大餐,争相涌上,他们拿着剪子在冯骥才头上一顿乱剪。

他们你一口我一口“享用”了冯骥才,吃掉了年轻的冯骥才,而后餍足离开。

但同时,真正的冯骥才也“出生”了。

那天,在街上莫名其妙被剪掉头发后,冯骥才连滚带爬跑回家。

家?哪里还有家?

家里一片狼藉,地上全是被撕碎的衣服、碎瓷器,所有的柜子和箱子被刀斧劈开,被打散的吊灯“吊死”在屋顶中央,上边还挂着母亲的一条长筒丝袜。

冯骥才喊了声母亲,屋里唯一活着的东西回过头来,冯骥才看见母亲的头发也被剪了,整张脸被涂满了紫药水。

“眼睛在这刺目的紫色中瞪得圆圆的,黑眼珠奇亮,眼白奇白”。

冯骥才脑袋像被挨了一闷棍,大叫一声半昏过去,迷糊中他听到那群人对他破口大骂:“干什么?装疯吗?”

真正疯了的人,问清醒的人是不是装疯,或许是不会有人比他们更清楚,真疯了的人不是这般状态。

冯骥才说,随后感觉被“拴在身上的牛筋拉了一下”,他才清醒了过来。

他将这种猛然苏醒的感觉形容为“死后还阳”。

我想这种感觉,就像世界被颠倒过来,小丑添妆、禽兽登堂,混乱间不知道是谁跑到戏台,不小心拨弄了一下那木偶头上的线。

木偶突然醒了,开始有了自主意识,他冷静地审视着台下的乱相,审视着自己的命运。

也是从这时候起,冯骥才开始疯狂写小说,不是他要写,是小说要他写,他简直无法控制心里汹涌的潮水。

“我感觉只要笔一动,一大堆命运千奇百怪的人物就会拥上来。他们不需要我去着力地刻画,他们是这个怪诞时代的烈火烧造出来的。”

每个被时代狂潮淹没的人,奋力游向他这边,都把他当成救命的浮木,把他往水下拽。

他必须每次挣扎着跃出水面,向岸上呼救,把胸腔里的积水都吐出来。

为此,他冒着极大的风险,把水吐在了纸上,把那些人的挣扎吐在了纸上。

但这些水是见不得光的,冯骥才将它藏在墙缝里、院子的地砖下、煤堆后面。

或是把纸卷成卷儿,再裹上油纸,用油线捆好,又拔掉自行车的车鞍,把纸卷儿一个个塞进自行车的车管里。

那辆见证他“逝去”的自行车,如今又承载着他的新生,心惊胆战继续往前行驶。

不安感时刻侵蚀着他,他又把稿纸掏出来,一把火烧了,他才稍稍心安。

但那把火仿佛也把他的心脏烧穿了个洞,明明火已经熄灭了,可时代燥热的风穿过这个洞,还是熏得他直流泪。

此后,他一控制不住,就把自己反锁在房间,不停地写写写,写完要么撕了、烧了,要么扔进马桶冲掉。

无独有偶,画家林风眠把2000多幅画作,撕成碎片浸入浴缸,拿木棒搅拌成纸糊后冲入马桶。

马桶原是积攒污秽、排泄肮脏的地方,却在那个时代,吃下了这么多艺术家的精神食粮。

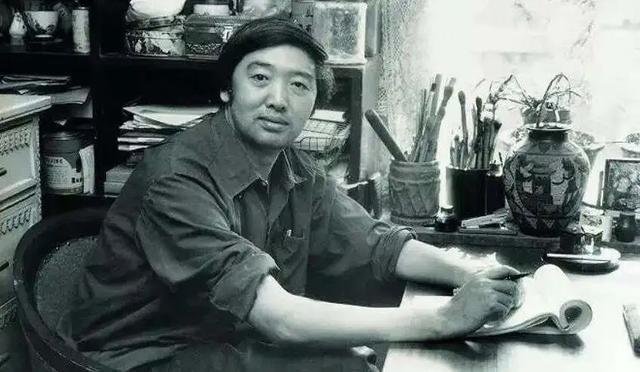

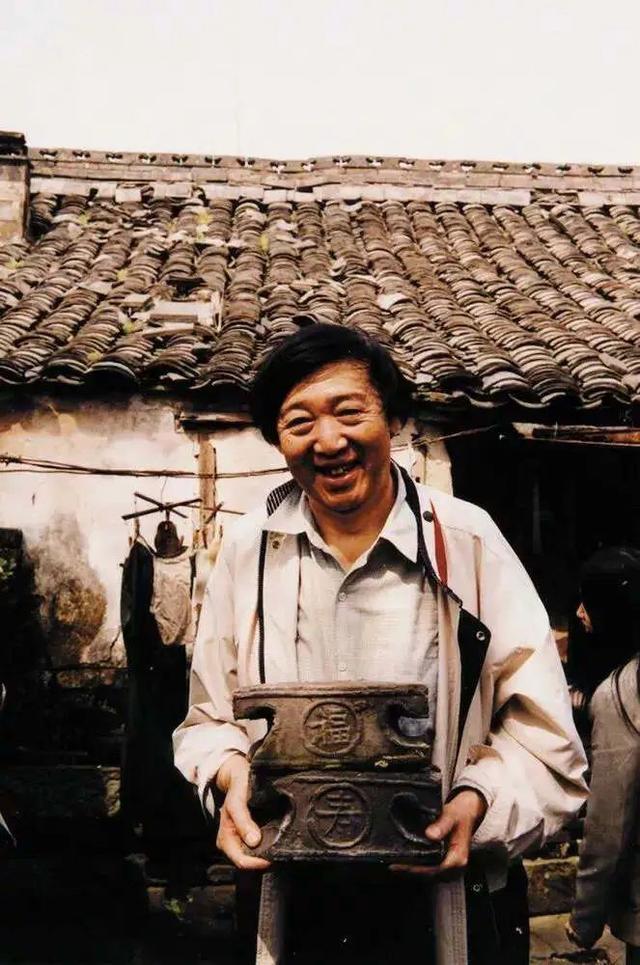

(冯骥才与夫人顾同昭)

在那片混乱中,冯骥才和顾同昭秘密结婚了,他说他是个男人了,要保护心爱的人。

他们躲在饭馆里,连干杯也只能轻轻地碰一下。

楼下那些人收到他们结婚的风声,拿着手电朝他们窗户扫来扫去,他们俩蜷缩在被窝里哆嗦了一晚上。

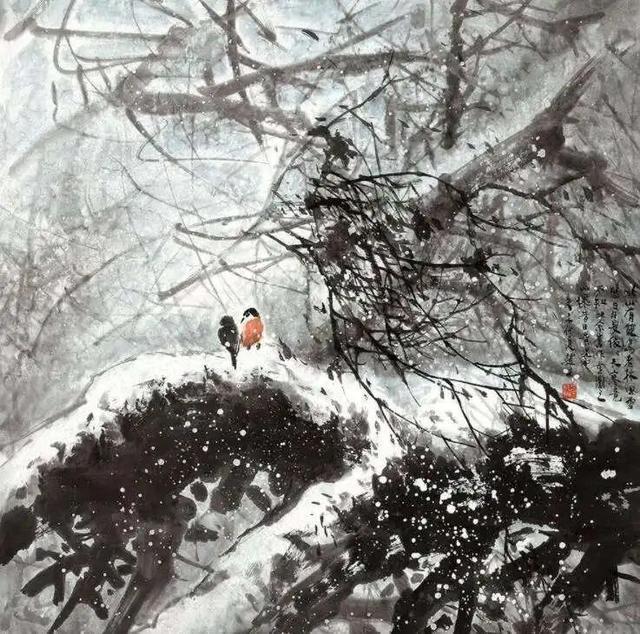

两人相互依靠,就像冯骥才画里的那两只相互依偎的鸟,“日日常依依,天寒竟不知”,眼里只有彼此。

唐山大地震中,冯骥才被人为抄过一遍的家,又被天灾直接抄底,彻底塌了,他们一家人从废墟里爬出来。

废墟外的天终于亮了,正如他在《冰河》里回忆说:

“我活到了今天,就像渡过一条危难四伏、布满急流险滩的大江,最终能够站在彼岸上,应该也是一个奇迹。”

他去邮局领回了厚厚一叠稿费,用一份噼里啪啦的鞭炮,送走了昨日的污秽,准备开始新的生活。

然而,他绝望地发现,那些沉痛的回忆是过不去的,他开始的新生活,注定要与这些痛苦的回忆纠缠不休……

天亮了,冯骥才的文字终于能见光了,他把没被大火烧毁的、没被马桶冲掉的文字整理出版。

读者的信件从四面八方赶来他家的信箱,冯骥才每天早上去收信,都会自带洗脸盆,信箱一打开,信件哗啦啦掉入洗脸盆。

别的作者收到读者来信,该是开心的,但冯骥才打开读者来信,却觉得格外的沉重。

信的内容沉重,内容之外的东西更沉重,读者们一边给冯骥才写信,一边流泪,泪模糊了字迹,信与信之间粘在了一起。

信容易掰得开,可冯骥才清醒意识到,他与读者的情感链接、与过去那段痛苦的岁月,再也扯不开了。

他不能忘记,他无法对过去发生过的事情缄默不言,他尝试过遗忘、向前看,他把目光转向烟花、欢乐,想将这一切美好付诸笔墨。

可落笔的瞬间,往事还是会爬上笔杆,纵身跳下他铺开的纸上。

他控制不了,他唯一能做的,就是左手夹着烟,写得快一点,再快一点。

《雕花烟斗》《铺花的歧路》《神鞭》《三寸金莲》《炮打双灯》等等,陆续出版。

1986年,冯骥才更是决定以“口述实录”的形式记录下100个人的那十年,这就是《100个人的十年》。

但做出这个决定,就意味着冯骥才需要一个人走过100个人各自经历的十年。

他们的十年,冯骥才连同自己的十年,他需要背着千年的痛苦历史去挥动手中的笔。

冯骥才在里面说:“在延绵不绝的历史长河里,十年不过是眨眼一瞬,但对于一代中国人有如熬渡整整一个世纪。”

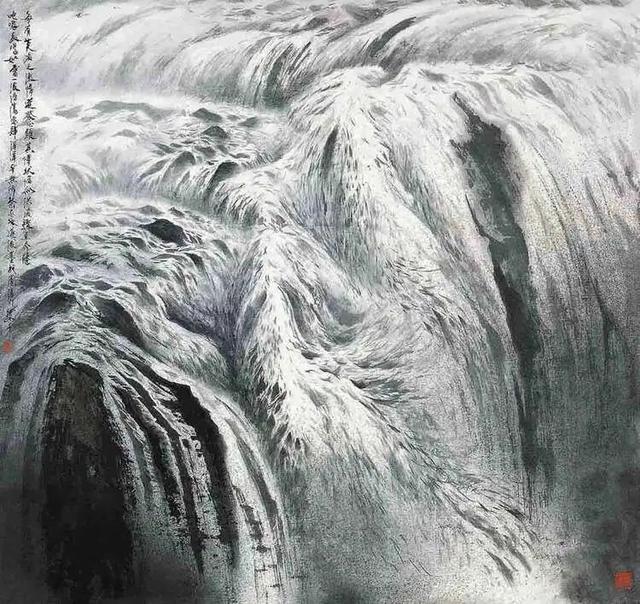

可100次的“眨眼一瞬”,在冯骥才心里早已掀起了滔天巨浪。

在某一天开始,冯骥才突然对所有东西失去感觉,出现心慌疼痛、额前流汗的迹象。

最后被确诊因写作过度,精神高度紧张患上心脏神经官能症、植物性神经功能紊乱。

在停笔休养的期间,冯骥才收到读者来信,这次来信是质问、甚至谴责。

信里问冯骥才:“你曾经信誓旦旦,要为我们一代人写‘心灵史’,为什么有头无尾,放一炮跑了?你死了?勇气没了?还是也做买卖去了?”

冯骥才读完这封信,点了根烟,夹在指间一直抽得烧到手指头,混沌的大脑才像被烫醒,马上抓起笔给读者回了句话:

“我没权利放弃这使命!”

身体还没恢复,他又继续投入写作,完成了这一使命后,冯骥才又奔赴下一个使命。

上个世纪90年代,中国各大城市陆陆续续开始旧城改造。

尤其是1993年起,中国房地产的发展,更是加快了老城改造的步伐。

曾经的老街、胡同、弄堂、老建筑等,仿佛秋风扫落叶一般不复存在。

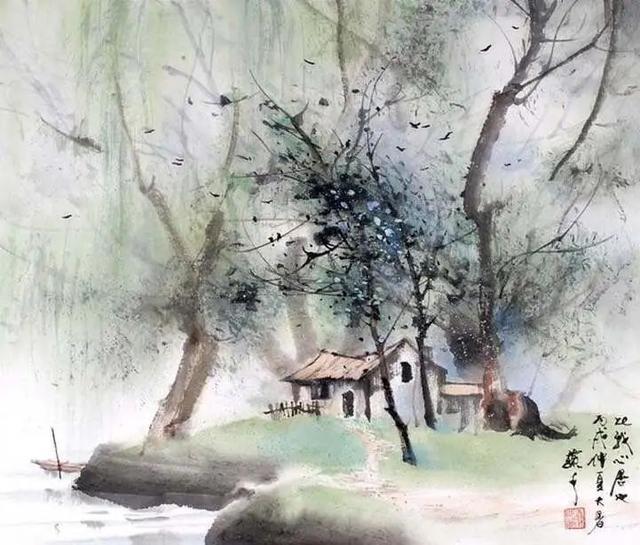

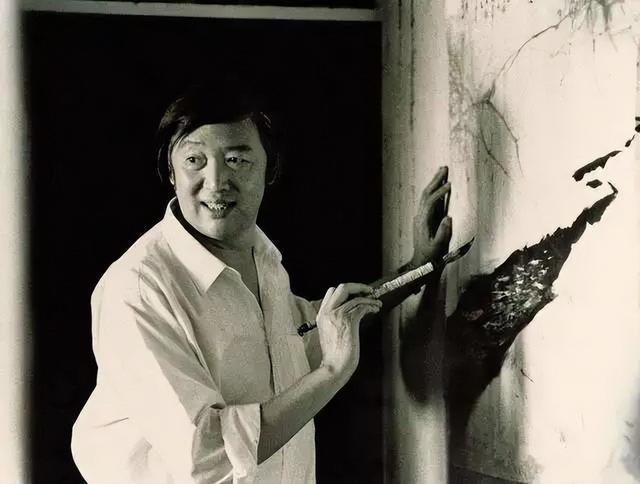

为了留住城市遗韵,一穷二白的冯骥才不得已“出卖灵魂”,卖画抢救文化遗产。

冯骥才早在7岁开始学的画,曾师从严六符、惠孝同等画坛名家,美术功底扎实,却因出身不好,与中央美术学院失之交臂。

之后因身体条件出色被选去打篮球,负伤憾别体坛,冯骥才又回归老本行。

因为感应到时代的召唤,冯骥才暂时告别绘画,写起了小说。

而后他再次感应到召唤,又搁下小说,走出书房寻找文化遗产的踪迹。

1992年,冯骥才回宁波办画展,偶然听说政府准备拆了月湖边上的贺秘监祠。

贺秘监祠是为纪念唐代诗人贺知章而建,如此珍贵的文化建筑怎么能说拆就拆?

政府表示,冯骥才想留它也行,如果他能修缮,祠堂就给他,但修缮费用约20万元。

冯骥才口袋空空如也,还是硬着头皮应下,把展览中6尺对开的大画挑出五幅卖了,终于筹到20万块,留住了祠堂。

此后,冯骥才卖画卖上瘾了,他原本有原则,就算再穷,也绝不卖自己的画。

可他已经走投无路了,他必须不停卖画,才能从开发商手中抢回一个个文化建筑。

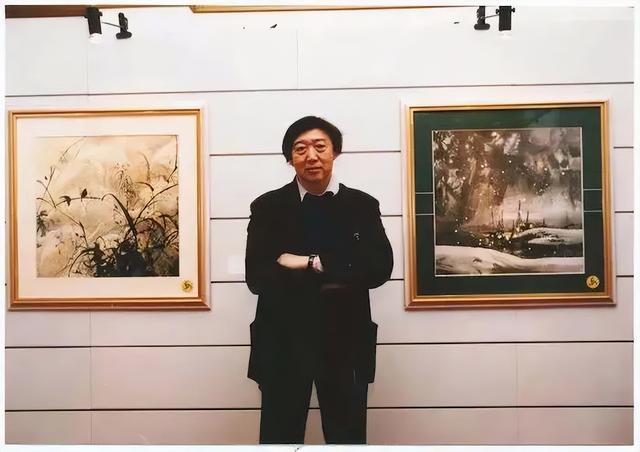

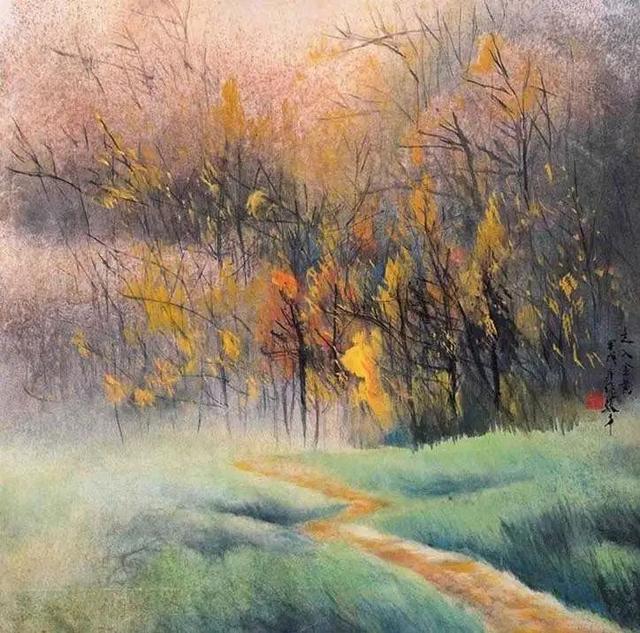

2007年,冯骥才在苏州美术馆举办公益画展,他把两年来创作的所有画都卖了,筹得380万元,全投入基金会,用于抢救文化遗产。

其中,《心中十二月》系列是冯骥才最不舍得卖的,他从一月画到十二月,可基金会还差钱,他只能忍痛与挚爱说再见。

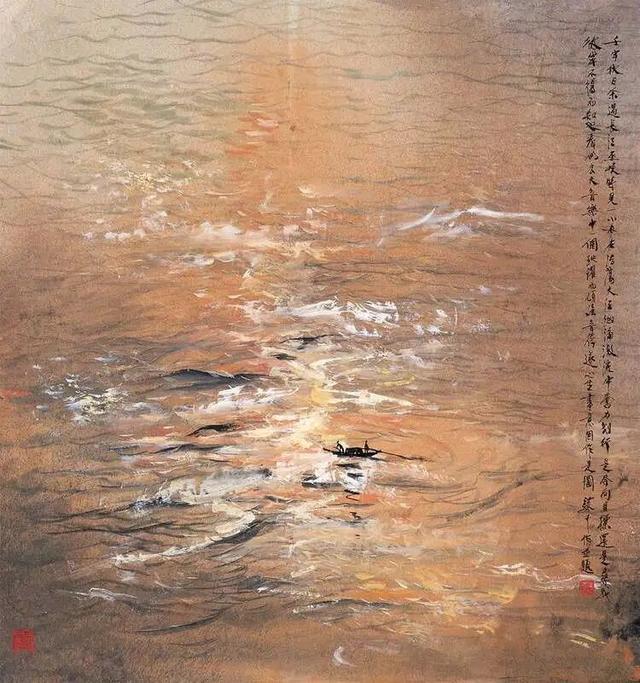

展览落幕那天,展厅安静极了,画作都有了买主,曾经在自己画笔下掀起的狂风巨浪,正在慢慢退去。

冯骥才回头望去,大海依旧,一切像从未发生过,只有他自己像一只老旧的船,被搁浅在海滩上。

他这只老旧的船,又该怎么把它们追回,况且他还有下一个岸口要去。

更何况他为文化遗产保护舍弃了太多太多,他舍弃了文学创作的黄金期、放弃了画家的灵魂,放弃的这批画犹如沧海一粟,又算得了什么?

他只能在失去它们之前,和它们拍下最后一张合照,给自己留个念想。

(当时的合照)

可有些东西,没法靠他的牺牲、放手去挽留,因为他一个人的牺牲覆盖不了一群生意人的野心、利益。

天津老城估衣街被拆,是冯骥才此生最大的痛。

1999年,天津官方动员拆掉老城估衣街,广告词还说“将来你在这个地方,想不到是天津,而觉得是在香港的铜锣湾”。

天津就是天津,为什么要在天津找别的城市的影子?冯骥才不懂。

他直接冲到估衣街,随地找几个箱子摞高,站在上面开始一番演讲,呼吁留住老街。

在他的挑头带领下,一支几十人的“杂牌军”成立了。

天津史专家、建筑师、文化与民俗学者,还有摄影家通力合作,拍摄老城的历史遗迹,出了《旧城遗韵》图集。

他又四处找人,找领导机构各种谈判,最后达成协议,保留老街6座历史建筑。

正好这时,法国人文科学院邀请冯骥才去法国两三个月,冯骥才刚走,估衣街的施工声就响起了。

他们说,“趁冯骥才不在,赶紧拆了!”

冯骥才急着跑回国,到估衣街一看,一片废墟,一切都晚了,当初答应的6座建筑,拆了5座半。

67年家里被抄,冯骥才没哭,76年唐山大地震,家被震塌了,冯骥才没哭。

可看到充满历史古韵气息的估衣街,化作废墟,快60岁的冯骥才像找不到回家路的孩子,哭得不能自已。

一位记者见状,上前问他:“冯老师,老街保护,可不可以说基本失败了?”

冯骥才清了清嗓子,哽咽声已经不在,坚定地说:

“有时候我会感到非常愤怒,但我不会在某件事情上转不出来,我只能去做更多的事情。”

但谁都没想到,转出来后的冯骥才,步子迈得更大了,说要“做更多的事情”,竟多到这种地步。

他承诺要用十年,对中国960万平方公里,56个民族的一切民间文化,做一个地毯式的调查,将抢救文化遗产进行到底。

在拯救文化古城建筑时,冯骥才又注意到中国村落正在以惊人的速度消失。

2000年自然村落还有371万,到了2010年只剩下263万,十年少了近90万。

冯骥才的“文化遗产抢救之路”,又把自然村落纳入进去。

卖画卖得就更勤了,基本上是白天忙于文化遗产的抢救工作,晚上挑灯作画。

有人质疑冯骥才:这管你什么事?呼吁呐喊做做样子就可以了,名利也都有了,为什么非要亲身去做?

冯骥才不想解释太多,他打了个比方,“当你的亲人忽然要被车撞倒的时候,你会去喊吗?一定会扑上去啊,这就是我的心情。”

也有人觉得冯骥才帮倒忙,有位记者曾对他说:

“冯骥才,实际你做了一件坏事,很多的文化是快消亡了,但是没人注意到它,它还能在那儿苟延残喘,还存在着;

你一喊,大伙都注意到了,都想拿这东西换钱,把这东西改得变了样了,这东西反而没了。”

可冯骥才一呐喊,吸引到商人的关注,同时也会引起其他人关注文化遗产的没落,能让即将消失的它们被看见,他的目的就已经达到了。

被看见,被保护,然后让古老的建筑在新时代焕发出新的生机。

如今的冯老已经83岁,他说他总有错觉,自己还年轻,还能再多做好几十年。

我认为的冯老,很感性很纯粹,会因被眼泪粘连的信件,而下决心要记录那一代人的历史。

会因走访村落时,农民往他口袋塞一把枣,而觉得保护自然村落这事非做不可。

现在年过八十,提起当年估衣街的遗憾,还是会眼眶泛红、声音哽咽。

一年又一年,大家都在往前走,他们说聪明的人是不会被过去困住,傻子才会回头看。

可冯骥才心甘情愿留在过去,替往前走的人整理、收拾过去,就等一个傻子回头看,发现过去从未死去,更从未过去,过去的一切仍值得珍视。

过去组成了我们,过去造就了现在的中国,我们都不能抛下过去。

冯老是中学生课本上的名人,但我对冯老印象最深的小说是《高女人与她的矮丈夫》,高女人去世后,矮丈夫每次下雨天打伞,还是下意识高举着伞。

虽然冯老身高1米92,但此时他更像是这个举伞的人。

旁边一同行走的人都已经走远,他还高举着伞,替他们遮挡那一块空间,帮他们保管遗留的宝物,等他们返回来,不至于在暴雨中寻找丢失的东西。

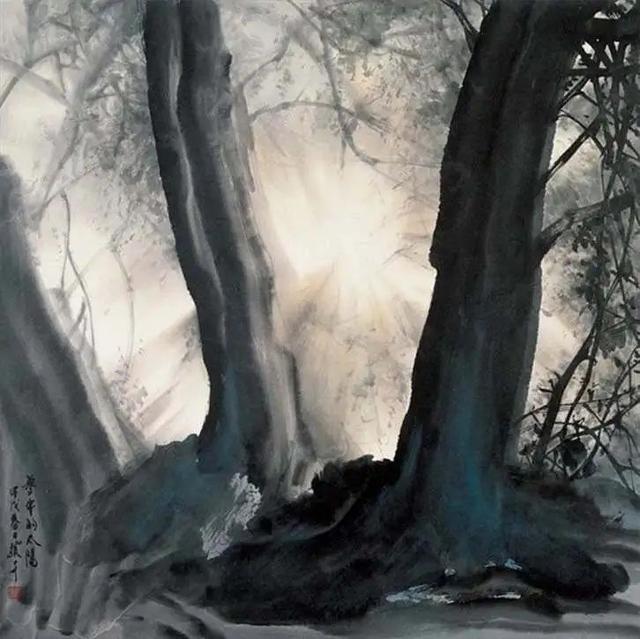

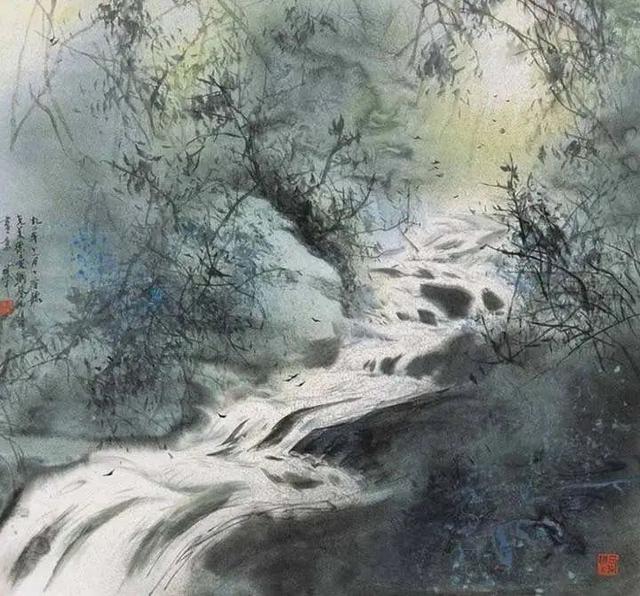

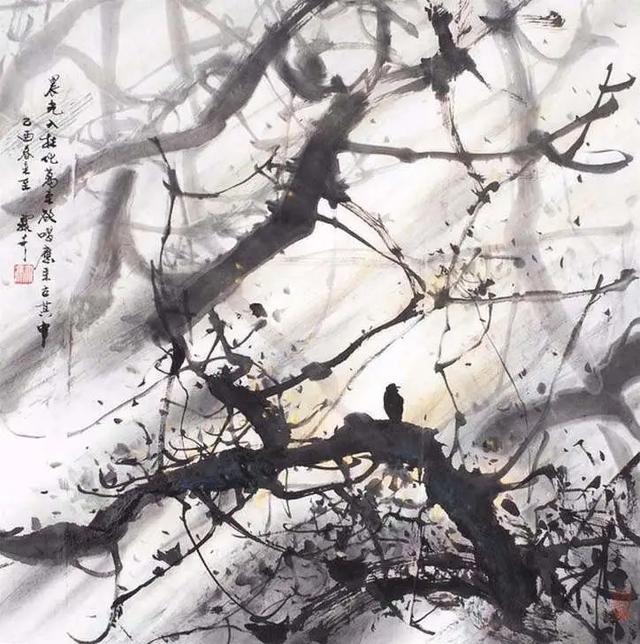

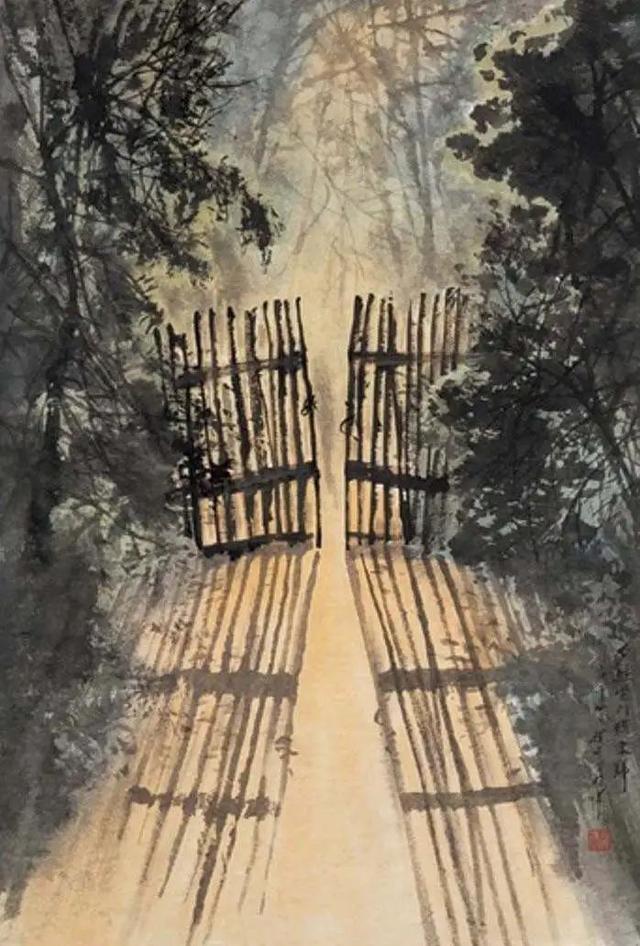

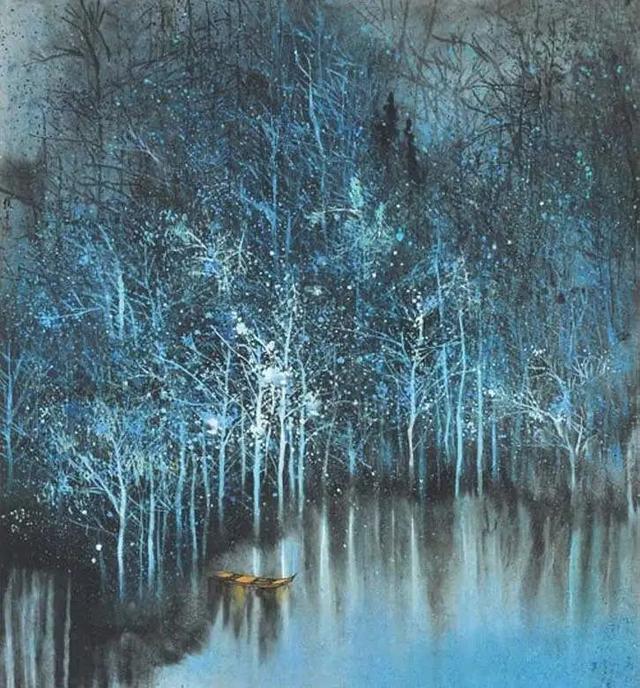

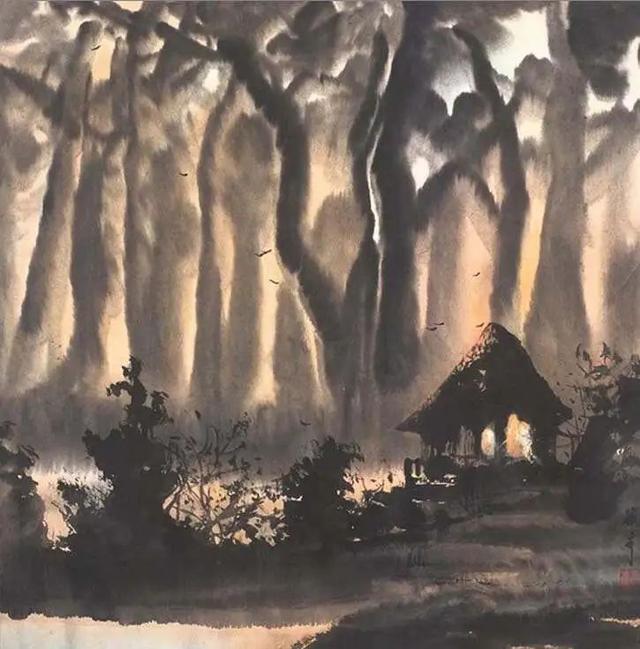

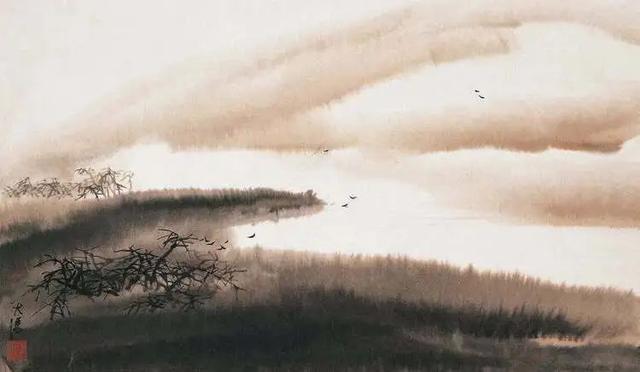

下面是冯骥才作品欣赏: